Industrialisierung als Wendepunkt

Im 19. Jahrhundert begann Lünens Aufstieg zur Industriestadt. Mit der Gründung der Eisenhütte Westfalia, dem Ausbau neuer Verkehrswege und dem Einzug des Steinkohlebergbaus wandelte sich die Ackerbürgergemeinde grundlegend. Funktionale Architektur, Zechentürme und systematisch angelegte Quartiere prägten fortan das Stadtbild.

Zechensiedlungen – frühe Modelle des Quartiersdenkens

Ab dem späten 19. Jahrhundert entstanden mit dem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften sogenannte Zechensiedlungen – bis heute prägende Elemente der Lüner Baukultur. Die Kolonie Ziethenstraße (ab 1898) wurde für Arbeiter der Zeche Preußen errichtet: zweigeschossige Backsteinhäuser mit kleinen Gärten, gruppiert um Höfe, oft ergänzt durch eigene Infrastrukturen wie Läden oder Waschküchen. Auch die Victoria-Siedlung in Wethmar folgte diesem Prinzip: Reihenhauszeilen, durchgrünte Freiflächen, kompakte und lebensnahe Anordnung. Diese Siedlungen waren mehr als bloße Zweckbauten – sie zeugten von einem frühen Verständnis für sozial orientierte Quartiersplanung. Viele stehen heute unter Denkmalschutz als Ausdruck einer prägenden Epoche.

Frühe Stadtplanung mit Weitblick

Bereits im Kaiserreich entstanden neue Stadtteile gezielt im Umfeld der Zechen – etwa Lünen-Süd bei Zeche Preußen oder Brambauer bei Minister Achenbach. Arbeiten, Wohnen und Versorgung wurden räumlich eng verknüpft. Die Siedlungen entwickelten sich zu Orten der Identifikation – oft bis heute.

Neuanfang in der Nachkriegszeit

Der Zweite Weltkrieg hinterließ schwere Zerstörungen: Rund 2.600 Gebäude fielen Bomben zum Opfer. Doch Lünen entschied sich bewusst für einen Bruch mit der Vergangenheit. Funktionale Architektur der Nachkriegszeit ersetzte historistische Formen. In den 1950er- und 60er-Jahren entstanden neue Wohnquartiere und moderne Einzelbauten wie das 14-stöckige Rathaus (1960) oder das Heinz-Hilpert-Theater. Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule von Hans Scharoun (1962) steht exemplarisch für diesen Aufbruch – architektonisch mutig, gesellschaftlich visionär. Der Wiederaufbau war mehr als Pragmatismus: Er markierte ein neues städtisches Selbstverständnis.

Strukturwandel: Vom Bergbau zur Vielfalt

Seit den 1960er Jahren stellte der Niedergang des Bergbaus Lünen vor große Herausforderungen. Nach dem Ende der Zechen und weiterer Industriebetriebe musste die Stadt neue Wege gehen. Industriebrachen und verlassene Flächen machten eine Neuausrichtung notwendig – hin zu gemischter Nutzung mit Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe und Grün. Zentrale Hebel waren die Umnutzung ehemaliger Zechenareale: Der Seepark Lünen auf dem Gelände der Zeche Preußen oder die laufende Umgestaltung von Zeche Victoria I/II zu einem Landschaftspark sind Beispiele für erfolgreiche Transformation durch Stadt- und Freiraumplanung.

Industrielles Erbe neu gedacht

Was erhalten blieb, wurde neu interpretiert – mit Identität und Haltung. Das LÜNTEC-UFO – einst Fördergerüst, heute futuristische Landmarke. Der beleuchtete Mohr-Kran am Preußenhafen – früher Umschlagplatz, heute Denkmal. In Lünen ist Denkmalpflege Teil aktiver Stadtgestaltung, kein Selbstzweck.

Städtebau für eine Gesellschaft im Wandel

Demografischer Wandel, barrierefreies Wohnen, verdichtete Nutzung: Mit dem Masterplan Wohnen (2018) reagierte Lünen auf aktuelle Herausforderungen. Neue Quartiere setzen auf Energieeffizienz, soziale Mischung und lebensnahe Gestaltung – innenstadtnah und grün zugleich. Die Stadt zeigt: Transformation gelingt nur mit Konzept – und der Einbindung aller Beteiligten, von der Kommune bis zu den Bürger*innen.

Der Bauverein als Motor moderner Baukultur

Eine Schlüsselrolle in der aktuellen Stadtentwicklung spielen Wohnungsbaugenossenschaften – allen voran der Bauverein zu Lünen. Seit 1906 bewirtschaftet er einen Großteil des bezahlbaren Wohnraums in der Stadt und setzt Impulse mit innovativen Projekten. Das Preußen-Quartier in Horstmar mit 78 barrierefreien Wohnungen und Gesundheitszentrum ist ein Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. Auch an der Schillstraße entsteht moderner Wohnraum, der bestehende Strukturen respektiert und gleichzeitig neue Maßstäbe setzt.

Fazit: Wandel mit Haltung

Lünen hat sich nicht neu erfunden – sondern stetig weiterentwickelt. Die Baukultur spiegelt diesen Weg: zwischen Bruch und Kontinuität, zwischen Erhalt und Neuanfang. Die Transformation des Stadtbilds ist im Gange – auf einem Fundament, das Geschichte bewahrt und Zukunft möglich macht.

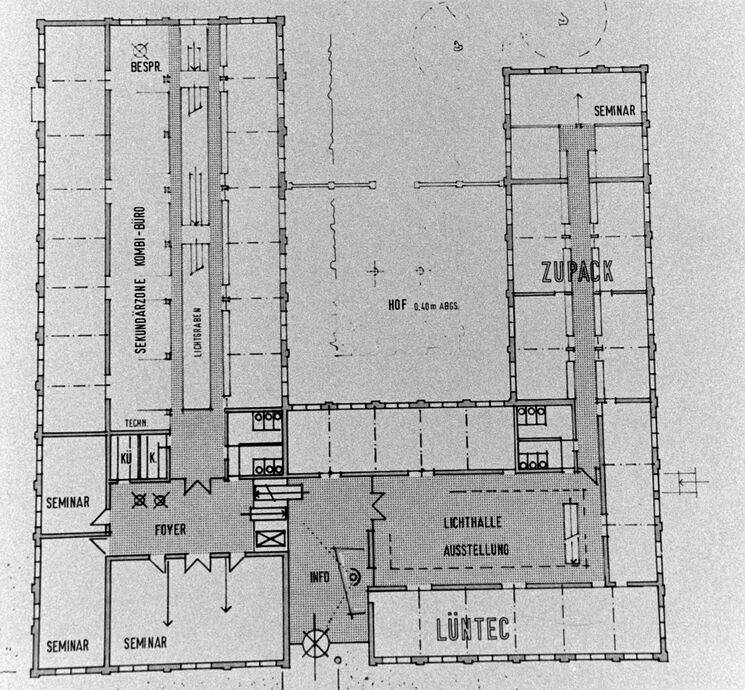

Das LünTec Technologiezentrum in Lünen-Brambauer steht exemplarisch für den Strukturwandel im Ruhrgebiet. Auf dem Gelände der 1991 stillgelegten Zeche Minister Achenbach IV entstand Mitte der 1990er-Jahre ein moderner Ort für Innovationen. Sichtbares Symbol des Wandels: ein 300 m² großes, ellipsenförmiges UFO aus Kunststoff nach einer Skizze von Luigi Colani, das auf dem alten Förderturm thront. Es verbindet Vergangenheit und Zukunft, Industriearchitektur und Hightech-Vision.

Erster Bauabschnitt (1993–1995): Umbau mit Fingerspitzengefühl

Unmittelbar nach Zechenschließung fasste der Stadtrat Lünen im September 1991 den Beschluss, aus dem Areal ein Technologiezentrum zu machen. 1992 folgte ein Architekturwettbewerb, den die Architektengruppe Weiss (Lünen) gewann. In einer Public-Private-Partnership zwischen der Stadt Lünen, der Baugesellschaft Kortmann und der LünTec GmbH wurde der Umbau der vorhandenen Zechengebäude vereinbart. Bereits im März 1993 begannen die Bauarbeiten, und im März 1995 konnte der erste Gebäudetrakt bezogen werden. Auch ein Café im ehemaligen Pförtnerhaus und das markante UFO auf dem Förderturm wurden Teil des Ensembles. Die Investitionen beliefen sich auf rund 12 Mio. €, mit maßgeblicher öffentlicher Förderung.

Zweiter Bauabschnitt (2001): Raum für Gründergeist

Wachsende Nachfrage machte 2001 eine Erweiterung nötig: Ein neues Gründerzentrum entstand gegenüber dem UFO. Es bot jungen Unternehmen weitere Büro- und Arbeitsflächen. Die Investitionssumme betrug rund 3,02 Mio. €, wovon etwa 1,78 Mio. € als Zuschuss aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) des Landes Nordrhein-Westfalen flossen. Auch architektonisch fügte sich das neue Gebäude harmonisch ein. Damit gewann Lünen weiter an Bedeutung als Technologiestandort – und das UFO wurde nicht nur zum Markenzeichen, sondern auch als Eventlocation genutzt.

Dritter Bauabschnitt (2011–2012): Konferenzraum mit Panoramablick

Ein Architekturwettbewerb 2007 markierte den Startschuss für die nächste Entwicklungsphase. Ziel war es, das Potenzial der Schachthalle und des UFOs vollständig zu nutzen. Die Halle wurde saniert, ein moderner Konferenzbereich integriert und das UFO zur Business-Lounge mit 360°-Blick über Lünen ausgebaut. Ergänzt wurde der Komplex durch einen neuen Bürotrakt, den „schwarzen Kubus“. Die Gesamtbaukosten des dritten Bauabschnitts lagen bei etwa 1,80 . €, wovon 1,01 Mio. € aus RWP-Fördermitteln bereitgestellt wurden.

Heute: Innovationsmotor mit Geschichte

In drei Bauphasen wuchs das LünTec zu einem 11.000 m² großen Zentrum mit rund 7.100 m² vermietbarer Fläche. Ende 2024 arbeiten hier über 350 Menschen in mehr als 50 Unternehmen. Der Wandel vom Steinkohlenstandort zum Hightech-Hub ist gelungen – mit Weitblick, Fördermitteln und kluger Architektur.

Das LünTec zeigt, wie industrielle Altstandorte neues Leben entfalten können. Was als mutiges Projekt begann, ist heute Plattform für Gründer, Innovationstreiber und Sinnbild des Wandels. Über 17 Mio. € öffentlicher und privater Investitionen zahlen sich in Arbeitsplätzen, Ideen und Technologie aus. Und das UFO ist nicht nur Blickfang, sondern auch ein Symbol für Zukunft mit Herkunft.